빗물이 스며드는 ‘틈’이 원형으로 보전돼 지하수 함양량 높여

2. 화산암반수, 그 탄생의 비밀

제주는 자연환경이 뛰어난 섬이며 청정환경을 바탕으로 한 자연자원이 많은 곳이다. 그래서 제주도를 일컬어 세계의 보물섬이라고 칭한다.

제주가 자랑하는 자연자원 중 가장 으뜸인 것은 도민의 생명수인 제주지하수라고 할 수 있다.

제주의 지하수에 대한 사전적인 의미는 제주 지역에서 지하의 지층이나 암석 사이의 빈틈을 채우고 있거나 흐르는 물이다.

제주지역은 연평균 강수량이 2061㎜에 달하는 많은 비가 내리는 지역임에도 투수성이 좋은 다공질 화산암류로 이루어진 관계로 연중 흐르는 하천이 없을 뿐만 아니라, 지표수의 발달도 빈약하여 상수도는 물론 농업용수까지도 모두 지하수를 개발하여 이용하고 있다.

즉 제주의 지하수는 단순히 생활하는데 필요한 물이 아니라 제주도민들의 생명수인 셈이다.

제주의 지하수는 제주섬의 화산활동과 밀접한 관련이 있다.

제주도는 지금으로부터 약 188만 년 전부터 최근에 이르는 오랜 기간 동안 진행된 화산활동에 의해 형성됐다. 그러나 지표를 덮고 있는 용암의 대부분은 10만년 이내의 연대 값을 나타내는 것으로 보고되고 있어 화산학적으로 보면 제주도는 매우 젊은 화산섬에 속한다.

화산의 나이가 젊다는 것은 물이 스며들 수 있는 틈들이 흙이나 모래 등으로 메워지지 않고 원형 그대로 잘 보존되어 있다는 의미를 갖는다. 이 때문에 제주도는 물 빠짐이 좋은 특성을 지니고 있어 지하수가 풍부하게 부존하고 있는 것이다.

이 같은 사실은 지하수 함양율에서 잘 입증된다. 제주도의 지하수 함양율은 우리나라 내륙지역 평균 14.4%보다 훨씬 높은 45.5%에 이른다. 또 제주도와 같은 화산섬인 하와이주 오아후섬(Oahu Island) 36.4%, 대서양상에 있는 테네리페섬(Tenerife Island) 32.5%보다도 높다.

이처럼 젊은 화산섬이란 특징은 화산지질학적 가치 못지않게 지하수자원의 생성과 이용이라는 수문지질학적 측면에서도 다른 지역보다 유리한 장점을 지니고 있는 것이다.

제주도가 지하로 물이 잘 스며드는 이유는 2~3m 두께의 얇은 용암층이 시루떡과 같은 지질구조를 이루고 있기 때문이다.

특히 수십 겹에 달하는 얇은 용암층은 땅속으로 스며든 빗물을 깨끗하게 걸러주는 여과층 역할을 해주고 있어 지하수의 수질이 매우 깨끗하게 유지될 수 있는 것이다.

이처럼 빗물이 용암층을 통과하면서 깨끗하게 걸러지기 때문에 경도가 높지 않을 뿐만 아니라 약알카리성을 나타내 인체에 흡수가 잘되며 미각적으로도 산뜻함을 느낄 수 있는 물이 바로 제주지하수다.

최근 육지부 지하수에서 논란이 되고 있는 방사능물질도 거의 포함하고 있지 않음은 물론 바나듐, 실리카 등과 같은 기능성 성분들도 함유돼 있어 제주지하수는 건강한 물로 인정받고 있다.

제주의 지하수가 세계적인 물로 인정을 받고 있는 것은 제주의 물인 삼다수가 2017 대한민국 브랜드 스타 생수부문 12년 연속 1위, 국가브랜드 경쟁력지수(NBCI) 생수부문 11년 연속 1위, 한국산업의 브랜드 파워(K-BPI) 생수부문 11년 연속 1위, 프리미엄브랜드 지수(KS-PBI) 생수부문 5년 연속 1위를 차지한 것만 봐도 충분히 입증이 되는 셈이다.

제주의 연평균 강수량은 얼마나 되고 이 가운데 지하로 스며들어 지하수로 함양되는 양은 얼마나 될까?

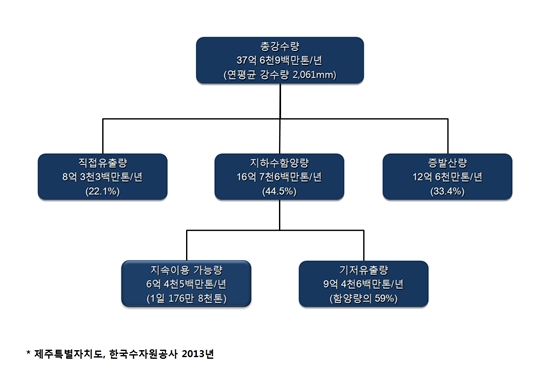

우선 제주에는 연평균 2061mm의 비가 내린다. 이를 수량으로 환산하면 총 37억6900만톤에 이르는 양이다. 전체 비의 양 가운데 12억6000만톤(33.4%)은 증발산작용을 통해 대기 중으로 증발이 되고 8억3300만톤(22.1%)은 하천을 통해 바다로 빠져 나간다.

결국 나머지 16억7600만톤(45.5%)에 달하는 막대한 양의 빗물이 두께가 얇은 용암층을 통과해 지하수로 만들어지고 있는 셈이다. 땅속으로 스며들어간 빗물은 용암층의 틈을 따라 바다 쪽으로 이동하여 해안가에 이르러서는 용천수로 솟아나거나 바다 속 지층이 끝나는 지점에서 솟아나와 바닷물과 섞이는 순환과정을 밟는다.

지하수의 유동속도는 지역에 따라 큰 차이를 나타낸다. 느린 것은 1년에 70m 정도의 속도로 이동하고, 빠른 것은 연간 1500m 이동하고 있는데, 전체 평균 이동속도는 연간 475m로 조사됐다.

학문적으로는 연령이 50년 미만인 지하수를 ‘현생지하수(modern groundwater)’라 하고, 50년 이상된 지하수를 고기지하수(old groundwater)라 하는데, 제주도 지하수의 평균 연령은 23년으로서 현생지하수의 범위에 포함되고 있다.

미국 하와이주 오아후섬 지하수의 평균 연령은 26년으로서 제주지하수와 큰 차이가 없다.

그러나 제주 지하수는 꼭 장점만 지니고 있는 것은 아니다.

빗물이 잘 침투할 수 있는 지질특성은 지하수 함양 측면에서는 장점이지만 오염물질이 쉽게 지하로 침투할 수 있다는 취약성을 동시에 지니고 있다는 점이다.

때문에 오폐수를 비롯한 비료, 농약과 같은 오염물질이 지하로 침투할 수 없도록 철저하게 관리되지 않으면 지하수 오염이 발생할 수 있다.

또 제주지하수는 강수에 절대적으로 의존하는 순환자원이다. 특히, 제주도의 토양이 전반적으로 물이 잘 빠지는 화산회토로 이루어져 있기 때문에 2~3주 만 비가 오지 않는다면 토양수분 부족현상이 발생한다.

특히 최근 기후변화에 다른 가뭄이 자주 발생하고 있다는 것은 우려할 만 사항이다.

과거 기록에 의하면, 제주도의 무강우 지속일은 서귀포가 36일로 가장 길고, 성산포 30일, 제주 28일, 고산 26일을 각각 기록하고 있다. 즉, 제주도는 지역별로 다소 차이가 있지만 약 한 달간 비가 내리지 않는 가뭄이 발생한다. 가뭄과 농업용수 공급시기가 맞물릴 때에는 물과의 전쟁이 벌어지는 것도 이 때문이다.

제주의 지하수를 보전하고 지속가능한 자원으로 활용하기 위해서는 제주 지하수 관리정책이 지하수가 지니고 있는 장점은 확고히 유지시켜 나가는 방향으로 시행되어야 하며, 제주 지하수를 둘러싼 취약점은 제거하거나 최소화하기 위한 정책들이 반드시 필요하다.

이것이 곧 제주 지하수의 특성을 반영한 맞춤형 선진 물 관리기법이기 때문이다.

반론할 내용이 있으시면 news@ilganjeju.com로 보내주시면 됩니다.

이와 더불어 각종 비리와 사건사고, 그리고 각종 생활 속 미담 등 알릴수 있는 내용도 보내주시면

소중한 정보로 활용토록 하겠습니다.

본지 기자가 아닌 객원 및 시사 칼럼니스트 등의 방송과 칼럼, 그리고 기고 등에서 제기하는 일부 발언들은

본지 편집 및 보도방향과 다를 수 있습니다