지하수는 ‘제주의 생명수’…무분별한 개발 지양해야

1. 들어가며

제주지역에 연간 내리는 비의 양은 지역별, 고도별 편차가 매우 커서 연평균 강수량을 정의하는 것은 곤란하다.

제주특별자치도 상하수도본부의 자료에 의하면 지나 30년간(1981년~2010년) 제주지역 연평균 강수량은 1142.8~1966.8㎜의 범위를 나타내고 있다. 이 같은 강수량은 제주지역이 우리나라에서 최대 다우지역임을 보여주고 있다.

하지만 제주도는 육지와는 달리 지질 특성상 물이 고이지 않고 지하로 스며들어 강이나 호수가 형성되지 않는다.

이러한 지질 특성으로 인해 지하수를 이용한 수자원 개발이 이뤄지지 않은 당시에는 제주는 늘 물이 부족했다.

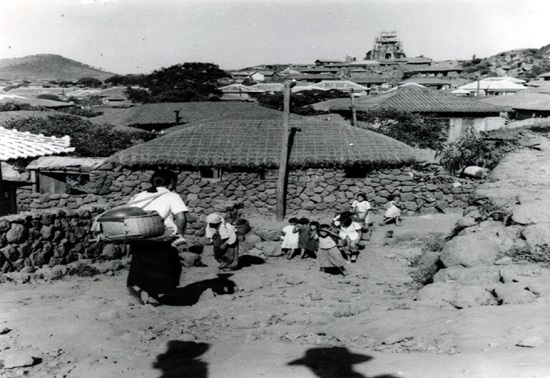

이 때문에 제주의 여성들은 마을에서 멀리 떨어진 용천수가 있는 곳까지 가서 물 허벅에 물을 긷고 오는 수고로움을 겪어야하는 숙명을 떠안고 살아왔다.

비가 많이 오면서도 물 부족에 허덕이던 제주도의 물 문제 해결의 전기가 된 것은 1967년 1월이다.

제주특별자치도 상하수도본부의 자료에 의하면 그 당시 연두순시 차 제주를 찾은 박정희 대통령이 제주도의 물 문제를 근본적으로 해결하기 위해 무진장 물이 숨어 있는 한라산 고지대 인 어승생(Y계곡물)·구구곡·성판악수원 개발방안을 연구하도록 지시한데서 물 문제 해결의 단초가 됐다.

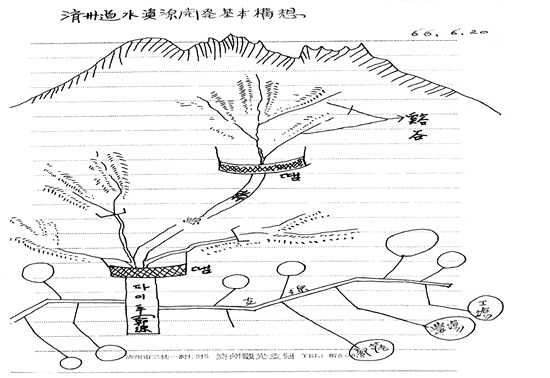

특히 박 대통령은 미리 구상하고 있는 바를 직접 스케치도 했는데 이것이 제주도 수자원개발 기본구상도(濟州道水源開發基本構想圖)다.

이 기본구상에 의해 1967년 4월 20일 건설부 직영사업으로 어승생수원 개발사업이 착수됐고 1968년에는 어승생 용수시설 급수관로 동부·서부지선 기본계획용역이 추진됐으며 이 용역에서는 강정천과 외도천 용수개발 기본계획수립까지 포함됐다.

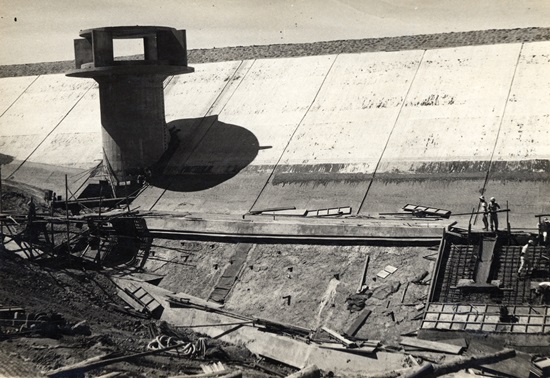

1969년 10월 12일 어승생수원 통수식이 제주시 산천단에서 거행되고 1970년 8월 공사가 완료됐으나 2차례에 걸친 저수지 바닥 함몰사고가 발생, 보수공사를 거쳐 마침내 4년 7개월 28일만에 저수용량 10만6000톤의 저수지가 완공됨으로서 제주지역 물의 혁명을 가져오는 대역사가 이룩되었다.

수 천년을 두고 이어져온 제주지역 여인들의 멍에가 됐던 물 허벅으로부터 해방되는 전기가 마련된 셈이었다.

하지만 제주지역은 인구의 증가와 이에 따른 각종 개발사업 및 관광개발로 인해 물 문제 해결의 기쁨도 잠시 수자원의 고갈 우려가 제기되기 시작했다.

이에따라 제주의 생명수인 지하수를 보호하기 위해 제주도는 지하수 보호를 위한 대책을 마련, 추진하고 있다.

이러한 대책의 하나로 제주도는 2003년 6월 25일자로 적정 개발량을 초과해 지하수가 개발돼 지하수위 하강, 해수침투, 대수층의 교란 등 지하수 이용에 커다란 지장을 초래할 우려가 높은 노형~신촌 구역 등 4개 구역 160.065㎢를 지하수 자원 특별관리 구역으로 지정·고시했다.

2005년 3월 30일자로 개정 공포된 「제주국제자유도시특별법」시행 조례에서는 지하수 원수대금 부과 대상 업종에서 '골프장 및 온천용'을 신설하고, 지하수 자원 특별관리 구역 내의 지하수 관정 중 정당한 사유 없이 1년 이상 계속 이용하지 않는 경우에는 폐쇄 또는 철거 등의 정비 명령을 할 수 있도록 미사용 관정에 대한 관리도 강화했다.

특히 2006년 7월 1일부터는 제주특별법 전문에 제주자치도 내에 부존하는 지하수를 공공의 자원으로 규정함과 아울러, 도지사가 관리하도록 함으로써 지하수의 공적 관리체계를 한층 더 강화했다.

이러한 노력에도 인구증가와 각종 개발로 인한 물 부족현상은 해소되지 않고 있다.

제주지역의 수자원 개발은 지속적인 발전을 거듭해 현재는 하루 41만2825㎥의 용수를 공급하는 체계를 갖추고 있다.

그러나 이 같은 수자원 개발에도 기후변화와 여름철 강우일수가 없는 날이 점차 증가하는 등의 현상으로 인해 용천수 고갈 및 지하수위 하강으로 원활한 용수 공급에 어려움이 예상되고 있다.

실제로 최근 극심한 가뭄과 고온현상으로 상수도 사용량이 급증하고 어승생 Y계곡 수원 용출량이 급감해 중산간지역 20여 개 마을에 대해 35일간이나 격일제 급수를 실시함으로써 주민들이 큰 불편을 겪었다.

또 제주특별자치도상하수도본부가 예측한 바에 의하면 오는 2030년 인구 76만명, 관광객 3939만 명 이었을 때 필용한 용수공급량은 45만 5874㎥로 하루 4만 3000㎥의 물이 부족할 것으로 분석됐다.

물은 무한재가 아니다. 특히 섬 지역의 물은 생명수다. 따라서 수자원을 보호하고 지속가능하게 사용하기 위해서는 물이 단순한 물이 아니라 생명수라는 인식의 전환, 수자원의 절약, 수자원의 종합적인 보호·관리대책 추진 등 다양하고 복합적인 노력이 뒤따라야 한다.

이에 따라 본지는 제주의 물 이야기 연재를 통해 제주지역 수자원의 특성과 제주 물의 역사, 제주 물에 대한 연구 역사, 수자원 개발과 이용현황, 제주의 용천수 등을 살펴보고 제주의 수자원 보호 및 관리 방안 등을 제시해 보고자 한다.

반론할 내용이 있으시면 news@ilganjeju.com로 보내주시면 됩니다.

이와 더불어 각종 비리와 사건사고, 그리고 각종 생활 속 미담 등 알릴수 있는 내용도 보내주시면

소중한 정보로 활용토록 하겠습니다.

본지 기자가 아닌 객원 및 시사 칼럼니스트 등의 방송과 칼럼, 그리고 기고 등에서 제기하는 일부 발언들은

본지 편집 및 보도방향과 다를 수 있습니다